No sabría la razón. A veces es el invierno que de tanto sentir frío no deja apenas margen para sentir nada más. Otras veces simplemente es despertarse torcido, como si se hubiese dormido a medias el rato que se estaba durmiendo.

Pero toca.

Por lo menos dos o tres días al mes, uno se siente cansado, molido, desorientado… concluyamos que sin ganas de hacer mucho más que tratar de llegar a la cama para dormir la otra mitad que nos falta.

Así fue la cosa ayer: preparé la bolsa de karate y me levanté una hora antes para poder llegar a la oficina y salir también sesenta minutos menos tarde. Estaba tremendamente motivado por la clase del viernes con el especial aliciente de poder ya hacer deporte sin escayola y prácticamente con el 100% de movilidad en la muñeca izquierda. No hay nada como que te quiten algo de una hostia para aprender a apreciarlo con toda tu alma. Es horroroso quedarse sin algo con lo que siempre has contado, ojalá no me pase nunca más.

Pero ayer no tocaba que tocase karate, tocaba un día de los de sentirse cansado, molido, desorientado… sin ganas de tener ganas de ganar.

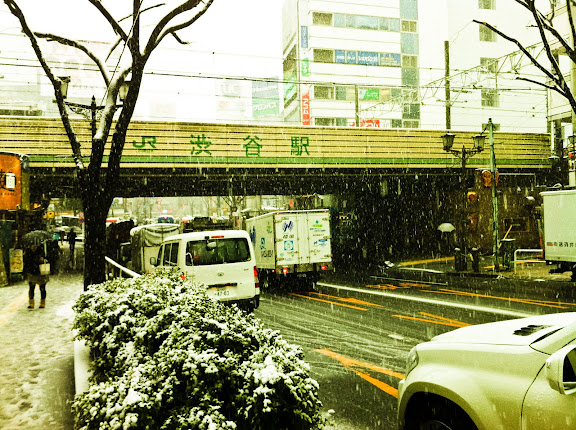

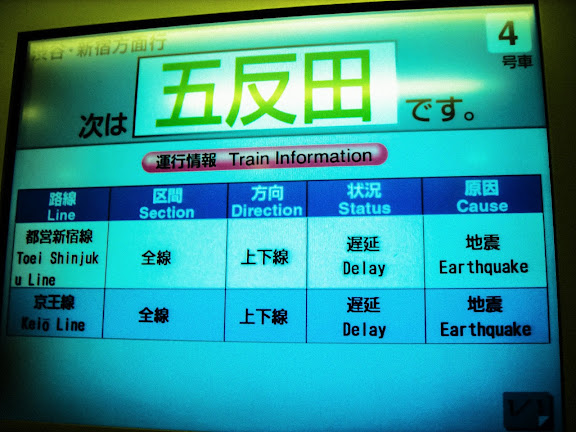

Así que me despedí de los compañeros de trabajo pidiéndoles perdón por irme antes y cogí el tren, pero no el que me suele llevar a ese lugar secreto donde me dejan soñar dos o tres veces por semana con patadas imposibles, sino en el que me lleva a mi casa.

En el vagón íbamos un ciento de personas, mis remordimientos y yo. Remordimientos que aun a sabiendas de que ayer era imposible, volvieron con su férrea disciplina a pasar lista y sembrar quizás todavía más pesadumbre al ya de por si mohíno día.

En el móvil, Chiaki me avisaba que iba a llegar tarde a casa y a mi tampoco me acababa de agradar la idea de estar sentado en un sofá de dos sin uno, así que me bajé una estación antes y enfilé con paso mustio hacía la tienda de zapatos del centro comercial más por alargar la hora de meter la llave en la cerradura que por querer comprar ningún zapato. Es una de esas tiendas que tanto abundan por Tokyo en las que tienen cientos de carteles de oferta puestos prácticamente en cada artículo, anulando así el propio concepto. Había cuatro dependientes varones, jóvenes, de esos de pelos imposibles y cuellos camiseros alzados a lo arrogante.

No me fijé hasta un rato después en un quinto: era un señor que doblaba la edad de cualquiera de los demás. Llevaba una camisa de cuadros un par de tallas más grande lo que le daba un aspecto desaliñado, diría que andrajoso al lado de cualquiera de sus compañeros de tienda. Noté algo extraño en sus andares aunque no le dí mayor importancia. Es cuando decidió hablarme cuando confirmé que algo había en él que era distinto a los demás:

– Ese zapato está de oferta y yo creo que te quedaría muy bien, -me dijo risueño- a los extranjeros siempre os queda bien la ropa, mejor que a los japoneses que somos más pequeños, aunque es verdad que tu tampoco eres muy grande. Seguro que tu número de pie no pasa del 25.

No fue sólo que tuviese cierto incoherente compás al andar, sino que también ligaba frases saltándose palabras haciendo que se le entendiese, y no del todo, aproximadamente hacia el momento en que tocarían los puntos y seguido. Supe al instante que tenía algo que no teníamos los demás, comprendí, al igual que con mi hermano, que todo lo que saliese de su boca iba a estar teñido de tierna inocencia y extrema bondad. Me sentí inmediatamente vinculado con él, diría sin duda que incluso aprecio y sobretodo orgullo por ver que estaba desempeñando un trabajo normal igual o mejor que cualquiera de los demás.

Dos de sus compañeros vigilaban la escena desde lejos. En sus ojos también intuí cierta ternura aunque era claro que estaban atentos a mis maneras o a mi reacción por si fuese de rechazo o quizás confusión… al fin y al cabo, a este mundo le sobran personas con sentimientos por sentir y almas por albergar.

– Jajaja, es verdad, soy pequeñico y encima has acertado con el número, sólo un pelín más grande, es 25.5. ¿Sabes?, en España tendría un número 40, pero aquí usáis números distintos, menudo lío, ¿verdad?, yo no sabía al principio…

– ¿Te lo traigo? ¿te traigo el zapato de tu número?, no me cuesta nada, ¿te lo traigo? -me interrumpió visiblemente contento por tener el dato que le faltaba para seguir con su trabajo.

– Claro, por favor, me encantará probármelo.

Sin mediar palabra desapareció por la puerta naranja que quedaba a la derecha de las zapatillas deportivas de mujer. Uno de los dependientes entró detrás de él, puede que para echarle una mano si hiciese falta. Estaba claro que allí a todos nos sonaban las pulsaciones con tonos parejos.

No pude más que sentarme en el banco a esperar que aquél señor me trajese un zapato que seguramente no habría elegido por mi cuenta.

– No quedan 25, sólo queda un 26, pero ¿porqué no te lo pruebas?, pruebátelo que lo mismo te queda bien. A veces un número no hace tanta diferencia, además como eres extranjero… los extranjeros sois más grandes. Aunque tu no eres tan grande pero creo que no importa, ¿te lo pruebas?, como ya te lo he traído…

– Claro que me lo pruebo, faltaría más.

Abrió la caja y sacó el derecho. No sabría decir si eran sus manos o sus dedos, pero no acababa de tener la movilidad que tenemos los demás. Lo que le sobraba era destreza: con las dos muñecas dobladas hacia adentro sujetaba un zapato al que fue capaz de ajustarle los cordones sin saber yo cómo y dejármelo después al lado de mi pie ya descalzo. No dijo una palabra porque estaba concentrado en hacer algo que a él le cuesta más que a tí, por lo que a tí te da mucho más igual que a él.

– Me queda perfecto -mentí por verle sonreír- ¿sabes?, me lo llevo. Y también si no te importa, me gustaría probarme esas zapatillas que tenéis ahí de oferta, ¿te importaría…

Tampoco me dejó acabar. Había vuelto a desaparecer y apenas me acababa de desatar los cordones de aquél zapato un número más grande que el mío cuando ya estaba de nuevo extremadamente concentrado en otros cordones que ajustar de otro pie derecho de otro par de zapatillas.

– También me quedan bien, me llevo los dos si no te importa, ¿me pones los dos?.

– ¿De verdad? muchas gracias, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias

Seguía dando las gracias aleatoriamente mientras íbamos hacia la caja registradora. El mismo compañero que entró al almacén con él ya estaba allí supervisando la operación mientras simulaba estar limpiando el mostrador con un trapo. Me gustó que tuviese el tacto de no mediar palabra, de simplemente estar allí sabiendo que no iba a haber problema alguno, pero con el detalle de estar a mano por si hubiese algo que en ese momento se torciese.

Quise ser su amigo. Quise contarle que encontrarme con él fue como si alguien le hubiese dado un empujón a la línea del día que volvió a ser recta de nuevo, que me encantó haberle conocido y que en ese momento echaba de menos a mi hermano más que nada.

En lugar de eso dejé que me acompañase hasta los límites de la tienda con el pasillo del centro comercial y me despedí de él dándole las vueltas una o dos veces de las veinte o treinta reverencias con que me pagó.

Esa noche llegué a casa un poco antes que Chiaki con unas zapatillas de oferta, un par de zapatos que me bailan en el pie y el alma tres o cuatro números más grande.

&

&