Vivo solo desde hace casi cuatro años en el segundo piso de una casa de dos. No es el típico bloque de apartamentos, sino una casa en la que sólo hay cuatro viviendas siendo la mía la más grande de todas, lo que es decir bien poco dado que sólo pasa un par de metros cuadrados de los veinte.

La puerta de la calle da a la cocina donde una puerta corredera descubre la habitación en la que como, duermo, veo la televisión y trabajaba hasta hace apenas unas semanas. Luego también hay un baño, claro, de esos prefabricados de plástico con desagüe en el suelo, con su bañera que uso prácticamente cada día de este alter ego mío que es el invierno.

No es mía, la casa digo, así que no me molesto en tener la alfombra más cara o el mejor sofá que quepa, es más todo lo contrario: mientras sirva su función, me da bastante igual que la mesa donde como haya costado 2000 yenes porque cuando se rompa, compraré otra del mismo precio y de mientras no me preocupo si se raya o dejan marcas los vasos.

Una cosa no quita la otra, y como tengo pánico a las cucarachas que tanto abundan por aquí en cuanto se va el invierno, limpio la casa a fondo prácticamente todos los fines de semana. Tampoco es mucho decir, en pasar la aspiradora no se tardan más de diez minutos ni aposta. De la misma manera, me he rodeado de utensilios que me hacen la vida más fácil como la lavadora-secadora o el cocedero de arroz, el objetivo es tener más tiempo para lo que de verdad me importa minimizando el necesario para, digamos, vivir con dignidad. Podría resumirlo en que nada de lo que tengo, materialmente hablando, me importa de más.

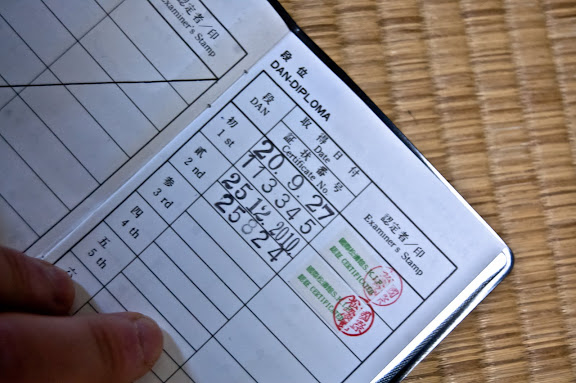

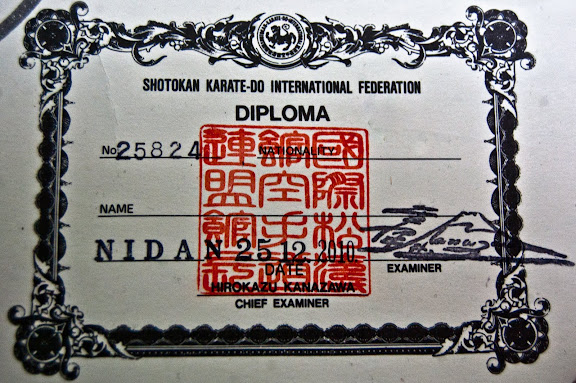

Tengo dos espejos de cuerpo entero y nada en medio de la habitación, esto es porque muchas veces me dedico a dar patadas de Karate o intentar piruetas de Capoeira delante de él y me encanta tener espacio para ello. También tengo muchos libros de Karate desperdigados por el suelo, una pelota de esas de hacer abdominales, pesas, lastres, un pulsómetro y playeras para correr y me niego a comprar sofá, mesas o sillas porque la mayor parte del tiempo que paso delante de la televisión lo hago tirado en el suelo haciendo estiramientos.

En la nevera siempre hay fruta, verdura, tofu y huevos y todas las mañanas saco pechugas de pollo o piezas de salmón del congelador para cenar por la noche. Normalmente la regla es no beber alcohol ni comer nada malo entre semana, regla que se olvida los fines de semana donde todo está permitido. No soy un monje y de vez en cuando cae un McDonalds o me pongo ciego a chocolate un martes, aunque no es lo habitual. Y nunca, nunca, diré que no a una cerveza con amigos, sea jueves o fiesta nacional.

No es raro que desayune un cuenco de arroz, lo raro es que sean tostadas. Sólo bebo un café al día que es el de nada más levantarme, sin leche, porque no me gusta su sabor, y desde hace un año, sin azúcar, digo yo que la edad hace que me gusten más los sabores amargos. Al llegar la noche podré haberme bebido perfectamente diez tazas de té verde. En la oficina siempre hay agua hirviendo disponible en una máquina y me levanto de media dos veces cada hora a la cocina a hacerme uno.

Desde que me compré la moto, me he olvidado de trenes y de la hora y pico que tardaba antes, ahora en veinte minutos estoy en la oficina. El dueño me deja aparcarla en el mismo edificio por 2000 yenes al mes, y si le sumamos a la cuenta que llenarla una vez por semana cuesta unos 800 yenes, podemos decir que la cosa ha salido redonda. La moto es bastante cutre y últimamente no marca la velocidad, pero aplicamos la ley de la mesa de 2000 yenes de casa.

Evito a la gente que no me aporta nada, que me cansa, que siempre ve el lado negativo de todo, que se está siempre quejando. No aguanto a los que creen saber de todo, a los que no escuchan, a los vagos que no hacen nada, a los que centran su vida en compararla con las de los demás, no soporto a los que se dedican a criticar todo y a todos sin prácticamente saber nada ni conocer a nadie. Me caen mal los que sólo son capaces de ver los errores de otros sin reconocer ni uno de sus logros, sea la proporción cual sea.

Desde que vivo en Tokyo no me gusta hablar por teléfono, me da pereza, quizá verguenza, me siento mucho más cómodo comunicándome con mensajes o por email, esto hace que tenga el teléfono lleno de llamadas perdidas que supongo que provocarán malentendidos entre mis amigos, no es mi intención, pero no lo puedo evitar.

Un día me planteé reírme de todo lo que es reíble, y descubrí que lo es la gran mayoría de lo que compone mis días, empezando por mi mismo. Duró poco, lo de reírme queriendo, y ahora ya me río de verdad y creo que eso ha hecho que sea un poco más feliz adrede. Como todo el mundo, tengo preocupaciones y he tenido problemas serios, pero he sabido reírme de ellos aún tomando las medidas adecuadas en cada momento. No ser serio no significa no ser responsable.

Muchas veces me olvido de que soy extranjero porque la mayor parte de lo que hago es rodeado de japoneses. No me gusta hacer cosas de extranjeros ni ir donde van ellos, tampoco me gusta que hagan distinciones por serlo, aunque es inevitable dado el envoltorio.

Me gusta decir lo bueno de lo que siento sobre otras personas, lo malo me lo callo y muchas veces desearía no hacerlo, evito todos los enfrentamientos que puedo, quizás soy un cobarde, o puede que simplemente me den igual.

Lloro más que antes, mucho, demasiado, a veces creo que no es normal aunque la mayoría de las veces no es de pena, me emociono muy fácilmente.

Envidio a algunas parejas, matrimonios de amigos muy cercanos, me gusta la relación que tienen, cómo se tratan delante de mí, la amistad que destilan entre ellos y con los demás, como si se multiplicase una con otra.

A mis 34 años veo bien, no necesito gafas, tampco me duele nada, no tengo ningún dolor que se repita como el típico de la espalda o las rodillas o del estilo. Lo curioso es que unos años antes si los tenía, supongo que mantenerme activo físicamente me los ha quitado.

Aunque no me preocupan demasiado, tengo entradas que trato de tapar dejándome el pelo largo, y tengo más pelo en el cuerpo del que me gustaría. Hace unos años odiaba ser bajo, ahora me gusta, me siento más ágil y rápido.

Alguien me preguntó hace poco sobre mi vida aquí y esto me ha salido, poco más se me ocurre. Poco más hay que añadir, excepto una reflexión de última hora, y es que sé que Tokyo me ha cambiado mucho, pero también sé que de volver a Bilbao no creo que mi vida cambiase casi nada.